糖尿病性周围神经病是糖尿病最常见的慢性并发症之一,是一组以感觉和自主神经症状为主要临床表现的周围神经病。它与糖尿病肾病和糖尿病视网膜病变共同构成糖尿病三联症,严重影响糖尿病人的生活质量。

- 别名:

-

英文名:

tangniaobingxingzhouweishenjingbing

- 发病部位:

- 就诊科室:

-

症状:

肢端感觉丧失呈袜套样分布,痛觉减退,高血糖,肢体蚁走感,肢体针刺感,肢体麻木,肢体烧灼感,多尿,体重减轻,痛觉过敏,便秘,腹胀,糖尿病史

-

多发人群:

糖尿病患者

- 治疗手段:

-

并发疾病:

糖尿病

-

是否遗传:

否

-

是否传染:

否

疾病详情

定义糖尿病性周围神经病是糖尿病最常见的慢性并发症之一,是一组以感觉和自主神经症状为主要临床表现的周围神经病。它与糖尿病肾病和糖尿病视网膜病变共同构成糖尿病三联征,严重影响糖尿病患者的生活质量。流行病学调查显示20世纪70年代末期,我国20岁以上人群中糖尿病的患病率不足1.0%,1996年已经上升至3.2%左右,而且还在以1.0‰的速度逐年增加;经济比较发达地区的患病率已高于5.0%。据估计,目前我国1型糖尿病患者已达400万人,2型糖尿病患者已近4000万人。

糖尿病性周围神经病是各型糖尿病最常见的并发症之一,发病率高达60%~90%。男女发病率相同。糖尿病发病后5年内远端感觉神经病的发病率为4%,20年后为20%。本病多为隐匿起病,也可在血糖控制不佳或发生糖尿病昏迷后突然发病。少数患者在出现周围神经病症状后才发现患有糖尿病。糖尿病性周围神经病的基本病因是糖尿病未得到有效控制,导致周围神经病变。这是糖尿病最常见的慢性并发症之一,临床表现多种多样,其发生机制有多种学说,目前很难用单一的机制来解释如此多样的神经病变。多元病理机制的共同作用可能最终导致复杂多变的临床表现。

1.代谢紊乱学说

(1)组织蛋白糖基化:血糖升高可引起组织蛋白发生糖基化,糖基化蛋白终产物不仅是造成糖尿病全身性并发症的重要因素,而且还可破坏周围神经的髓鞘结构,引起髓鞘脱失。微丝、微管蛋白的糖基化可导致轴突变性。糖尿病患者这种组织蛋白的糖基化过程在血糖水平恢复正常后仍可继续进行,造成持续性的周围神经损害。

(2)肌醇代谢异常:肌醇是合成磷脂酰肌醇的底物,而磷脂酰肌醇不仅能影响细胞膜Na-K-ATP酶的活性,而且还是细胞跨膜信息传递的重要物质。细胞对肌醇的摄取需要一种Na依赖性载体,肌醇与葡萄糖的结构相似,高血糖可竞争性抑制Na依赖性载体,减少细胞对肌醇的摄取,使细胞内肌醇水平下降,直接影响神经结构和功能。

(3)山梨醇果糖代谢障碍:高血糖可使周围神经施万细胞内的醛糖还原酶活性增加,加速葡萄糖转化生成山梨醇的过程,山梨醇又在山梨醇脱氢酶的作用下氧化生成果糖,使山梨醇和果糖在细胞内过多积聚,引起细胞内渗透压增高,水钠潴留,结果导致周围神经神经膜细胞(施万细胞)坏变、髓鞘脱失和轴突变性。

2.微循环障碍学说

(1)微血管病变和缺血缺氧:高血糖可使微血管的结构蛋白糖基化,造成血管内皮增生,内膜增厚、玻璃样变性和基底膜增厚以及毛细血管通透性增加。严重者可致血管狭窄,甚至血栓形成,引起周围神经组织缺血缺氧性损害。对单纯糖尿病和糖尿病合并周围神经病患者甲皱循环的对比研究显示,合并周围神经病变的糖尿病患者微循环的能见度明显下降,视野呈暗红色,大部分管襻模糊不清,且数目减少,同时管襻变细变短可见输入支痉挛及微血管瘤存在,襻周渗出。血流速度明显减慢,呈泥沙样团聚样流态。

(2)血管活性因子减少:糖尿病周围神经病血管活性因子(NO)减少,神经内膜滋养血管对血管舒张因子的敏感性降低,平滑肌舒张功能异常,导致微循环障碍。此外花生四烯酸的代谢异常使前列环素(PGl2)和血栓烷素(TXA2)的比例下降,血管收缩,血液呈高凝状态,其结果是神经组织缺血缺氧。

3.免疫机制学说 研究显示12%的糖尿病周围神经病患者血清抗GM1抗体阳性,且与远端对称性多发性神经病有关。88%的患者抗磷脂抗体阳性,而无神经并发症的糖尿病患者仅32%有该抗体阳性。表明糖尿病周围神经病的发病机制与自身免疫有关。

糖尿病性周围神经病的主要病理特征为轴突变性和节段性脱髓鞘同时存在,且伴有明显的髓鞘再生和无髓纤维增生。有关坐骨神经、腓肠神经和迷走神经病变的空间分布特点研究显示,轴突变性和脱髓鞘均呈逆向性变性改变(dying back),即神经轴突远端变性较重,近端相对较轻。多发性节段性髓鞘脱失可以是原发性,也可以是继发性。部分患者有肥大神经病的病理特点,表现为施万细胞增生形成洋葱头样结构,可见胶原纤维增生伴胶原囊形成。临床表现为痛性神经病患者的腓肠神经活检可见选择性细有髓纤维缺失,伴无髓纤维轴突发芽。糖尿病性周围神经病的尸检病理观察有时还可以发现后根节细胞和脊髓前角细胞脱失以及神经根和后索的神经轴突变性。

血管病变是糖尿病性周围神经病的病理特征之一。神经外膜和内膜小血管内皮细胞肿胀,管腔狭窄甚至闭塞,血管外膜明显增厚并伴单核细胞浸润。基底膜增厚是糖尿病性周围神经病的另一病理特征。神经束膜、施万细胞和血管内皮细胞处的基底膜均可有明显增厚,其中以神经束膜最为显著。病程越长的远端对称性神经病,其基底膜增厚越明显,病程短的单神经病则增厚的程度较轻。

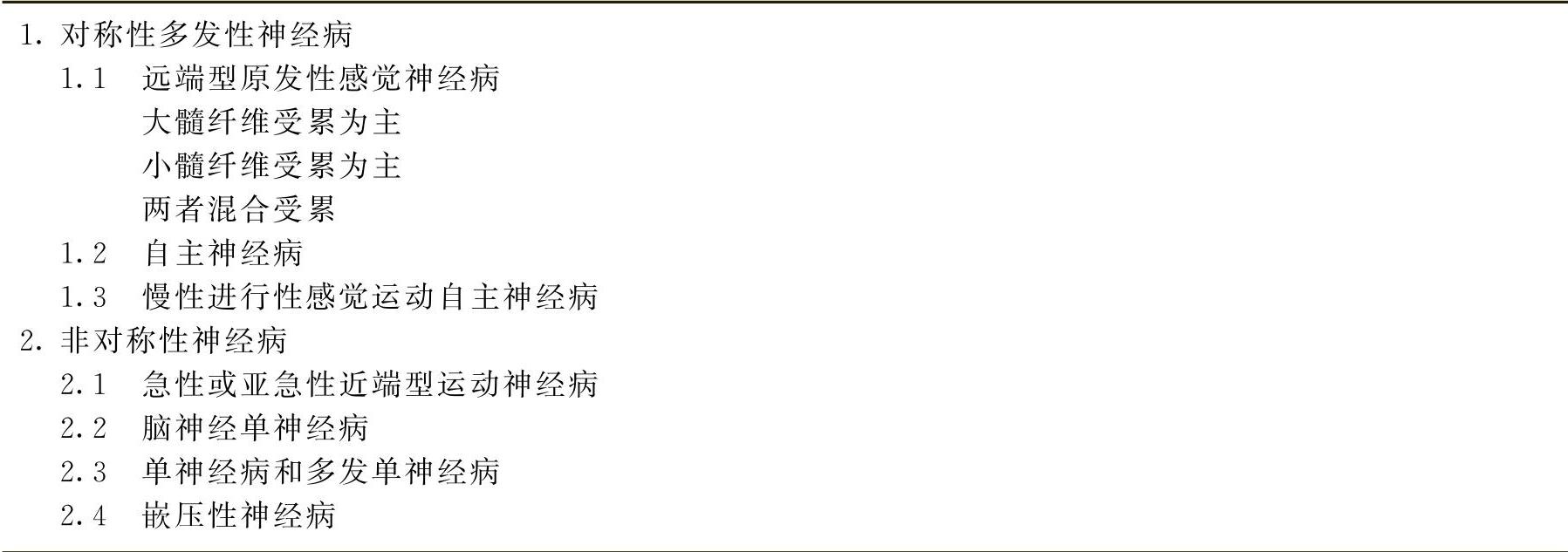

糖尿病性周围神经病的临床表现多种多样,通常根据临床病理特征分为以下几种类型(表1)。

表1 糖尿病性周围神经病的临床分类

1.远端型原发性感觉神经病 表现为远端肢体对称的多发性周围神经病,是糖尿病性周围神经病最常见的类型。多起病隐匿,首先累及下肢远端,自下向上进展,很少波及上肢。细有髓纤维受累时表现为痛性周围神经病或痛温觉缺失,主要症状有发自肢体深部的钝痛、刺痛或烧灼样痛,夜间尤甚。双下肢有袜套样的感觉减退或缺失,跟腱和膝跳反射减退或消失。严重的感觉神经病时可累及躯干下半部分的腹侧,背侧不受累,称为糖尿病躯干多神经病,此时如忽略躯干背侧的感觉,查体易误诊为脊髓病。粗有髓纤维受累时主要表现为深感觉障碍,出现步态不稳,易跌倒等感觉性共济失调症状。

2.自主神经病 几乎见于所有病程较长的糖尿病患者,交感和副交感纤维均可受累。心血管自主神经功能障碍时,表现为心率对活动和深呼吸的调节反应减弱,甚至发展为完全性心脏失神经。由于交感缩血管功能减退,易发生直立性低血压,起立时出现头晕、黑矇甚至晕厥。胃肠自主神经功能症状包括食管和胃肠蠕动减慢,胃排空时间延长,即所谓糖尿病胃轻瘫症。其他胃肠功能障碍还包括恶心、呕吐、腹胀、便秘和腹泻。泌尿生殖系统自主神经功能异常时表现为性功能低下、阳痿、排尿无力、残余尿多和尿潴留。这种低张力性膀胱易诱发尿路感染和肾衰竭。其他自主神经损害的症状还有瞳孔异常和汗腺分泌障碍,表现为瞳孔缩小,对光反射迟钝,下肢无汗,头和手代偿性多汗。

3.糖尿病足 是感觉神经病的严重并发症,其发生与自主神经功能障碍引起的皮肤干燥皲裂,小血管病导致的肢端缺血以及肢体痛觉缺失和关节变形引发的足端位置觉异常有关。临床表现为足趾、足跟和踝关节等处经久不愈的溃疡。

4.少数患者除有四肢远端感觉障碍外,还同时合并远端肌无力和肌萎缩,腱反射减低或消失,也可同时合并自主神经功能损害,即所谓糖尿病感觉运动神经病或慢性进行性感觉运动自主神经病。

5.急性或亚急性近端型运动神经病又称近端糖尿病神经病或瘫痪性糖尿病神经炎,1995年由Garland正式命名为糖尿病肌萎缩(diabetic amyotrophy)。其发生率为0.8%,肌活检病理表现为散在或成小群的肌纤维萎缩,两型纤维均可受累,以1型为主,有时可见靶纤维,肌间质明显增生。神经活检可见轴突变性和脱髓鞘改变同时存在。神经电生理检查发现以近端肌肉和脊旁肌的神经分支受累为主,而远端很少受累。

近端糖尿病神经病可急性、亚急性或隐袭起病,见于各期糖尿病,也可与远端运动感觉型神经病先后发生。主要累及一侧或两侧骨盆带肌,尤其是股四头肌,此外,髂腰肌、臀肌和大腿的内收肌群也可受累。上肢带肌几乎不受累。早期以一侧下肢近端肌无力和肌萎缩起病,约半数逐渐累及双下肢近端,表现为起立、行走和走楼梯困难,常伴有大腿深部和腰骶区锐痛。

6.糖尿病单神经病或多发性单神经病以股神经、坐骨神经、臂丛神经和正中神经受累多见,其次为腓肠神经、尺神经、冈上神经和胸长神经。一般起病较急,表现为受累的神经支配区突发疼痛或感觉障碍,肌力减退。

7.糖尿病引起的脑神经损害以动眼神经麻痹最为常见,其次为展、滑车、面神经和三叉神经。有时可表现为多数脑神经损害。多为骤然起病,可为单侧或双侧,也可反复多次发作。

8.糖尿病引起的嵌压性神经病主要表现为腕管综合征、肘管综合征和跗管综合征。

1.电生理检查 糖尿病性周围神经病患者可有神经传导速度减慢和末端运动潜伏期延长,反映周围神经脱髓鞘性损害。肌电图检查可见动作电位波幅下降,反映轴突变性。F波潜伏期、传导速度、波幅和时限的改变可反映近端神经的病变,弥补远端神经传导速度测定的不足。H反射可测定a运动神经元的兴奋性和运动纤维的功能状态,为神经损害提供依据。单纤维肌电图(SFEMG)可通过纤维密度和颤搐(twitch)参数反映神经轴突的发芽和神经再支配情况。

2.脑脊液检查66%的糖尿病性周围神经病可有蛋白升高,平均0.6g/L,很少超过1.2g/L,以球蛋白升高为主。有电生理检查异常但无临床症状的亚临床期糖尿病性周围神经病很少有脑脊液蛋白升高。

3.实验室检查

(1)血糖及糖耐量测定。

(2)其他血液检查:包括肝功能、肾功能、红细胞沉降率常规检查;风湿系列、免疫球蛋白电泳等与自身免疫有关的血清学检查。

(3)血清重金属(铅、汞、砷、铊等)浓度检测。

(4)尿液检查:包括尿糖、尿常规、本周蛋白、尿卟啉以及尿内重金属排泄量。

4.其他辅助检查 必要时组织活检(包括皮肤、腓肠神经、肌肉和肾),与其他感觉性周围神经病进行鉴别。

根据WHO糖尿病性周围神经病协作组标准,糖尿病性周围神经病的诊断标准:

1.有确定的糖尿病,即符合糖尿病的诊断标准。

2.四肢或双下肢有持续性疼痛和(或)感觉障碍。

3.一侧或双侧趾振动觉减退。

4.双踝反射消失。

5.主侧(即利手侧)腓神经传导速度低于同年龄组正常值的1倍标准差。

此外F波和H反射的测定以及单纤维肌电图可为近端和亚临床期的糖尿病性周围神经病的诊断提供线索。

本病应与其他感觉性周围神经病和痛性周围神经病进行鉴别,糖尿病肌萎缩应与股四头肌肌病、进行性脊髓性肌萎缩以及腰骶神经根病变所引起的股四头肌肌萎缩相鉴别

治疗1.对症治疗 糖尿病性周围神经病的疼痛症状可口服苯妥英钠0.1g,2~3次/日,也可用卡马西平0.1g,2~3次/日。疼痛伴有焦虑症状的患者可用阿普唑仑0.4mg,2次/日或阿米替林25mg,2~3次/日,均可获得满意疗效。吲哚美辛(消炎痛)和吡罗昔康(炎痛喜康)对顽固性的神经痛可能有一定疗效。糖尿病胃肠轻瘫综合征可用红霉素来增加胃动素与其受体的结合,加强胃壁肌收缩,促进胃排空。治疗方法为红霉素200~250mg,3~4次/日。目前多用多潘立酮(吗丁啉)10mg,3次/日。对低张性神经性膀胱可用新斯的明0.25~0.5mg,肌内或皮下注射,同时加用诺氟沙星预防和治疗泌尿系感染。

2.病因治疗

(1)控制糖尿病:应用降糖药和控制饮食使血糖维持在正常水平是治疗和预防糖尿病性周围神经病的根本原则。

(2)肌醇治疗:6g/d,连服6个月,可能取得一定疗效。

(3)免疫抑制治疗:近年发现糖尿病患者血清内有抗胰岛细胞抗体,且病理可见周围神经血管周围有淋巴细胞和单核细胞浸润,表明免疫机制可能参与其发病。静脉注射用免疫球蛋白已用于治疗糖尿病肌萎缩,不但可明显改善肌力,而且可以缓解疼痛。用药方法为:人血丙种球蛋白(丙种球蛋白)400mg/(kg·d),连用5天,然后用泼尼松60mg/d,至少3个月,用时应增加胰岛素和降糖药的用量,密切监测血糖。也有报道用环磷酰胺、硫唑嘌呤及血浆交换治疗有效的。

3.促神经代谢和神经营养治疗

(1)神经营养药:维生素B1、维生素B6、维生素B12、三磷腺苷(ATP)和烟酸对轻型患者及预防有益。

(2)神经节苷脂:因其具有增强Na-K-ATP酶的活性、刺激神经芽生、促进神经再支配和触发神经肌肉接头形成的药理作用,可改善糖尿病性周围神经病的感觉症状。用法为:20~ 40mg/d,肌内注射,或40~80mg/d,静脉点滴。

4.中药治疗 由于病理机制不清,西药治疗无肯定疗效,近年来中药治疗本病取得了一些令人鼓舞的结果。中医辨证分析认为本病以气阴两虚为本,痰瘀阻络为标。中药治疗多从活血化瘀、温补肾气、益气养阴的角度着手,标本兼顾,并与“重则防标,缓则治本”的原则相结合。

糖尿病性周围神经病是糖尿病的严重并发症之一,合并自主神经病的患者有较高的致残率和死亡危险性,一项前瞻性的随访研究显示有自主神经功能症状和自主神经功能试验异常的患者,2.5年后病死率为44%,5年后病死率为56%,半数死于肾衰竭,半数死于突发的呼吸循环骤停和低血糖,以及继发于无张力膀胱的泌尿系感染。

糖尿病肌萎缩的患者预后相对良好,开始起病的数周内进展较快,但以后的病程中极其缓慢。约1/5的患者在6~18个月后肌力完全恢复,其中又有1/5的患者可复发。

主要是防治糖尿病,一级预防重点是合理膳食,适量运动,控制血糖,防止并发症。

处置建议

综合治疗控制血糖、血脂,改善循环,营养神经及对症治疗

对症治疗体位性低血压者穿弹力袜;神经源性膀胱者定时排尿或导尿

并发症治疗出现糖尿病足、低血糖等对症治疗

用药建议

抗氧化应激硫辛酸、α-硫辛酸

营养神经B族维生素类(硫胺素、甲钴胺等)

改善微循环前列腺素E1、贝前列素钠、西洛他唑、己酮可可碱、胰激肽原酶等及活血化瘀类中药

痛性神经病变治疗一线治疗:普瑞巴林(A级推荐)

二线治疗:度洛西汀、加巴喷丁、加巴喷丁合并吗啡或三环类抗抑郁剂、丙戊酸钠(A级推荐);阿米替林等抗抑郁剂、文拉法辛、羟考酮、曲马多、吗啡、辣椒素和消心痛喷剂(B级推荐)

三线治疗:利多卡因贴剂

体位性低血压或晕厥:可用氟氢可的松、可乐定、奥曲肽、米多君(作用有限)

胃轻瘫:西沙比利、多潘立酮

神经源性膀胱:氯贝胆碱(疗效不一)

检查建议

体格检查振动觉(128MHz音叉)、痛觉、触压觉(10g单纤维尼龙丝)、温度觉等检查

实验室检查血常规、肝肾功能、肿瘤筛查、甲状腺功能、免疫指标、叶酸和维生素B12检测

神经电生理神经传导速度、肌电图、F波、H波、皮肤交感反应测定、定量感觉测定、震动感觉阈值

其他检查影像学检查:排除脊柱与椎管内病变

自主神经功能检查:卧立位血压、24h动态血压监测、胃电图、食管测压、B超测量残余尿等

患者指导

健康教育胃轻瘫者选用易消化、低脂、低纤维含量食物,少食多餐

改变生活方式,控制体重,避免吸烟和过度饮酒

定期进行筛查及病情评估,做好足部护理

诊断依据

诊断依据明确糖尿病病史

在诊断糖尿病时或之后出现的神经病变,临床症状与体征与糖尿病周围神经病变的表现相符;并且以下4项检查中如果任1项异常则诊断为糖尿病周围神经病变

①踝反射异常(或踝反射正常,膝反射异常);②针刺痛觉异常;③振动觉异常;④压力觉异常

需排除其他病因引起的神经病变,如颈腰椎病变(神经根压迫、椎管狭窄、颈腰椎退行性变)、脑梗死、格林-巴利综合征,排除严重动静脉血管性病变(静脉栓塞、淋巴管炎)等,尚需鉴别药物尤其是化疗药物引起的神经毒性作用以及肾功能不全引起的代谢毒物对神经的损伤

如根据以上检查仍不能确诊,需要进行鉴别诊断的患者,可做神经肌电图检查