系统性红斑狼疮是一种表现有多系统损害的慢性系统性自身免疫病,有多种表现,如关节痛、口腔溃疡、皮肤的损害、肾脏的损害等,它引起的肾脏的损害,就是狼疮性肾炎;狼疮性肾炎是免疫性疾病引起的肾脏的免疫损害,

- 别名:

-

英文名:

langchuangshenyan

-

发病部位:

肾

- 就诊科室:

-

症状:

血尿,蛋白尿,管型尿,系统性红斑狼疮,肾功能不全,光过敏,关节炎

-

多发人群:

女性

-

治疗手段:

药物治疗,血浆置换和免疫吸附

-

并发疾病:

慢性肾衰 尿毒症

-

是否遗传:

否

-

是否传染:

否

疾病详情

概述系统性红斑狼疮(SLE)是我国最常见的自身免疫性疾病。其突出特点为患者产生多种自身抗体并通过免疫复合物等途径造成全身多系统受累。

狼疮性肾炎(1upus nephritis,LN)是SLE严重的并发症。30%~50%的SLE早期患者临床上就有肾脏受累。过去几十年来病理类型较重的狼疮性肾炎的预后已有很大改善,这主要归功于糖皮质激素(以下简称激素)和免疫抑制剂的合理应用,不仅使病情得到缓解,同时使治疗相关的并发症减少;另外,支持治疗和肾脏替代治疗技术的进步,对减少短期和长期并发症,提高患者生存率均做出了贡献。

病因及发病机制SLE病因不清,目前认为遗传因素与环境因素相互作用,使患者免疫反应异常,导致了SLE的发生。遗传因素包括补体成分缺乏以及部分人类白细胞抗原(HLA)如DR2和DR3与SLE相关研究证实生理水平的雌激素可促进SLE患者B淋巴细胞增生和T淋巴细胞活化;环境因素包括感染紫外线照射以及部分可导致狼疮样病变的药物如肼屈嗪、苯妥英钠、普鲁卡因酰胺和青霉胺等。

近些年来关于细胞凋亡、抗双链DNA(ds-DNA)抗体、核小体、细胞因子研究的进展较多细胞凋亡有助于清除机体具有自身免疫性的淋巴细胞。目前在狼疮动物模型MRL/lpr鼠中已发现Fas介导的细胞凋亡通路存在缺陷。而人类的外周血淋巴细胞表现为凋亡增加,但巨噬细胞对凋亡细胞的吞噬清除存在缺陷,凋亡细胞产生大量物质(如核小体),可诱发自身抗体的产生。

自身抗体与肾小球的结合与狼疮性肾炎的发生和病情活动有关。部分自身抗体与肾小球的结合可能由核小体介导,狼疮性肾炎患者血清中与核小体结合的免疫球蛋白具有抗ds-DNA抗体的活性。核小体是组蛋白和DNA的复合体,核小体和细胞内的碎片在凋亡细胞的表面可形成气泡样抗原结构。研究表明在肾脏沉积的免疫复合物有可能是原位形成,而不一定是既往认为的循环免疫复合物沉积。因此,核小体可能间接介导了抗DNA抗体和肾小球基底膜及其他组织抗原如硫酸类肝素相结合。此外,近年研究显示抗DNA抗体可直接和肾小球系膜细胞结合并影响细胞功能,而且狼疮性肾炎患者血清和组织中不仅存在针对细胞核的自身抗体,也存在针对胞浆和细胞膜的各种自身抗体,但其临床意义及其在发病机制中的作用有待进一步研究。

狼疮性肾炎患者肾脏病变的活动情况并不一定与临床系统病情相平行。肾活检可为临床治疗提供有价值的信息,狼疮性肾炎活动的证据本身就是肾活检的适应证,例如血尿、蛋白尿增加或肾功能下降等。但应注意的是,狼疮性肾炎患者肾活检的目的在于确定肾脏病理分型和肾脏病变的活动度和慢性化评分,以利于指导治疗和判断预后。肾活检免疫荧光可见多种免疫球蛋白和补体成分在肾小球沉积,称为“满堂亮”,是狼疮性肾炎的病理学特点之一。结合免疫荧光和光镜检查中肾小球固有细胞增生、肾小球基底膜病变以及炎症细胞浸润的情况可分为不同的病理类型。

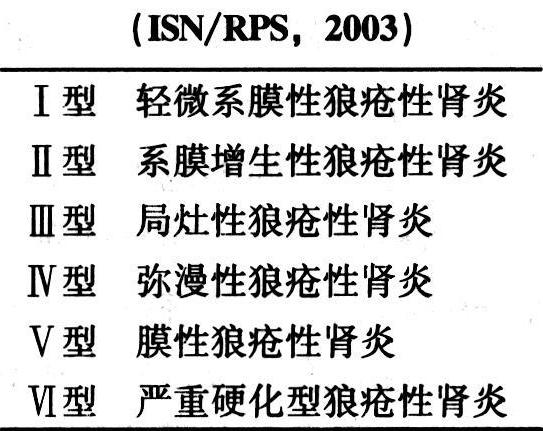

狼疮性肾炎的病理分型经历了20多年的演变,国际肾脏病学会(ISN)和肾脏病理学会(PRS)修订了狼疮性肾炎的病理组织学分类并在2003年发表了新的标准(表1),已得到国际上普遍认可。

新分类方法特别强调了活动性病变(A)、非活动性和硬化性病变(C)及混合型病变(A/C);在Ⅳ型狼疮性肾炎中,除了弥漫球性病变(G),尚有弥漫节段性病变(S);V型狼疮性肾炎中,可明确列出混合的类型,如Ⅱ+V,Ⅲ+V,Ⅳ+V等。Ⅵ型狼疮性肾炎中,球性硬化的肾小球必须超过90%、,显示组织破坏已不能逆转。

肾脏病理的活动度和慢性化程度与狼疮性肾炎的严重程度,病变的可逆性及对治疗的反应十分重要,因此有人提出了活动度和慢性化的评分方法(表2)。

表1 狼疮性肾炎的病理学分型

表2 狼疮性肾炎肾活检标本活动度和慢性化评分

狼疮性肾炎的病理类型不但可以互相重叠,也可随着疾病活动性和治疗的变化互相转变。例如,病变较轻的Ⅱ型,未经治疗可转变为较严重的Ⅳ型;而Ⅳ型经过治疗也可转化为Ⅱ或Ⅲ型。病理类型的转变一般伴随相应的血清学和临床表现的变化,部分患者需要重复肾活检以指导进一步的治疗。

临床表现大多数SLE患者肾脏受累出现在病程早期。狼疮性肾炎患者的年龄和性别分布与SLE基本一致,多见于青年女性。但男性SLE患者狼疮性肾炎发生率高,病情重。狼疮性肾炎是SLE诸多的临床表现之一,也可在起病时是唯一有受累表现的脏器。偶见狼疮性肾炎出现在抗ds-DNA抗体阳性等免疫学异常之前,存在典型的肾脏病理表现。

血尿、蛋白尿和/或肾病综合征是狼疮性肾炎常见的表现,约1/4表现为肾病综合征范畴的蛋白尿。部分患者可发生急性肾损伤表现为血肌酐升高。其他与狼疮性肾炎相关的临床表现还包括高血压、水电解质和酸碱平衡紊乱和高血脂。狼疮性肾炎也可出现明显的远端和近端肾小管功能异常,如肾小管酸中毒。狼疮性肾炎患者常同时具有SLE的其他表现,如发热、浆膜炎、淋巴结病、贫血(可能是溶血性贫血)、血小板减少或神经系统异常等。

尿液分析可发现SLE患者肾脏受累,但与肾脏病理学改变无明显相关性。除I型狼疮性肾炎,其他的病理类型均可有蛋白尿。大量蛋白尿常见于重度增生型和/或膜型狼疮性肾炎。镜下血尿特异性不强,但是红细胞管型常见于严重的增生型狼疮性肾炎。

75%的增生型狼疮性肾炎患者的血清中可检测到抗ds-DNA抗体。补体的活性及其下降的程度与病变活动相关。患者复发时,通常先表现为抗ds-DNA抗体升高,然后出现C3水平下降。但应注意单纯的膜型狼疮肾炎往往与血清学的病情活动指标无明显相关。

肾脏超声检查可测量肾脏大小和皮质厚度以判断可否进行肾活检。本病可发生肾静脉血栓加重蛋白尿和损伤肾功能,特别是在膜型狼疮或存在狼疮抗凝物质时易发生肾静脉血栓。多普勒超声是诊断肾静脉血栓方便敏感的方法。可疑病例可应用核磁共振血管造影或肾静脉造影确诊。

狼疮性性肾炎属于临床诊断。临床上首先应符合SLE的分类诊断标准,目前多应用1997年美国风湿病学学会(ACR)修订的标准。其中4条符合即可诊断SLE。出现肾脏受累的表现即可诊断狼疮性肾炎。

肾活检可进一步明确病理类型并判断病变的活动性和慢性化指标以指导治疗方案的制订和对长期预后的评估。有时肾脏病理符合典型的狼疮性肾炎,但临床上不能满足分类诊断标准,如能够除外其他可能的继发性疾病,则应密切观察,随着病情进展部分患者可能发展为典型的SILE。

狼疮性肾炎患者肾功能突然恶化时,不仅应考虑到本病转型、病变活动等因素,也应考虑到在本病发展及治疗过程中引起急性肾小管坏死及急性间质性肾炎的可能性,如药物治疗、溶血、感染和脱水等。必要时应及时作肾活检,以明确可能的恶化因素,再予以有针对性的治疗。

狼疮性肾炎需要与其他自身免疫性疾病引起的肾损害相鉴别,如抗中性粒细胞胞浆抗体(AN-CA)相关小血管炎。该病多发生于中老年人,无明显性别差异,亦表现为多系统受累。肺受累多表现为肺出血;肾脏受累除表现为血尿和蛋白尿外,多可发生急性肾损伤甚至急进性肾炎。患者血清ANCA阳性,肾活检多为少免疫沉积性新月体肾炎。

此外,狼疮性肾炎应与常见的低补体血症性肾小球肾炎相鉴别,主要包括急性链球菌感染后肾小球肾炎、冷球蛋白血症和膜增殖性肾炎等。补体的变化特点等有助于鉴别。

狼疮性肾炎的治疗原则应包括免疫抑制治疗和支持治疗。支持治疗包括严格控制高血压和高脂血症,其他防治慢性肾脏病(CKD)的治疗手段,如纠正贫血及改善钙磷代谢、适时使用ACEI和ARB等措施对狼疮性肾炎一样适用。

免疫抑制疗法是治疗狼疮性肾炎的关键。其治疗的强度应根据临床表现、血清学检查结果及肾脏病理学活动性确定。免疫抑制疗法包括激素和免疫抑制剂或细胞毒药物。

(一)不同病理类型的免疫抑制治疗

1.系膜增生型和局灶增生型狼疮性肾炎 系膜增生型(Ⅱ型)蛋白尿明显的患者,可给予中等量激素(如泼尼松龙30~40mg/d)治疗。激素减量可根据临床和血清学活动情况决定。局灶增生型(ⅢA和ⅢA/C)也可应用中等剂量的激素,但可联合应用细胞毒药物如环磷酰胺或硫唑嘌呤。

2.活动性弥漫性狼疮性肾炎 活动性弥漫增生性狼疮性肾炎(IV-G/A或者IV-G/A/C)的治疗可分成两个阶段,诱导治疗和维持缓解治疗。诱导治疗阶段持续3~6个月,应联合激素和免疫抑制剂或者细胞毒类药物。随着疾病活动的缓解,维持缓解阶段激素应尽可能维持在较小的有效剂量,同时应用毒性相对较小的药物来代替强效但毒性较高的免疫抑制剂。维持缓解阶段使用免疫抑制剂的目标是防止疾病的复发和防止肾功能恶化,同时尽量减少药物的副作用。

诱导治疗目前公认且有循证医学证据的方案是泼尼松联合环磷酰胺,二者联合能更好地保护肾功能,获得更长的缓解。泼尼松起始剂量为0.8~1mg/(kg·d),4~6周开始减量,6个月后减量到7.5~10mg/d。对于激素的使用应强调“足量、快减”,充分发挥其在疾病活动期快速起效的正作用,也要尽量减少其带来的副作用。环磷酰胺可静脉注射或口服。口服环磷酰胺的剂量多为2mg/(kg·d),一般应用3~6个月。每月静脉使用环磷酰胺研究结果表明比每日口服副作用小,而长期的肾脏预后相似。故目前国内多在诱导治疗阶段静脉应用环磷酰胺每个月0.6~1.0g,维持6个月。

如果肾脏病理有多数细胞性新月体形成,甚至达到新月体肾炎的诊断标准,则可按照新月体肾炎采用强化免疫抑制疗法,例如泼尼松龙冲击疗法。详见本篇第二章。

经过以上治疗若患者在半年内病情得到控制,治疗即进入维持缓解阶段。此阶段泼尼松维持在5~~10mg/d,免疫抑制剂可选用静脉环磷酰胺0.6~1.0g,每3个月一次,维持1~1.5年左右,之后可换用硫唑嘌呤1~2mg/(kg·d)或吗替麦考酚酯(MMF)1.0~1.5g/d。一般多维持2年以上。

3.膜型狼疮性肾炎 当增生型和膜型狼疮肾炎共同发生时,应根据增生性病变的情况制订治疗方案。对于单纯膜型狼疮性肾炎,目前也建议激素联合免疫抑制剂治疗。单纯膜型狼疮性肾炎的临床缓解率不如弥漫增生性狼疮性肾炎。因膜型狼疮肾炎易于发生血栓栓塞性合并症,因此应予密切观察,必要时可予溶栓和抗凝疗法。

(二)新的治疗方法

尽管激素联合环磷酰胺显著减少了狼疮性肾炎患者终末期肾病(ESRD)的发生率并极大地改善了患者的长期生存率,但该经典的治疗方案也可带来严重并发症,如感染、生殖系统损伤及肿瘤等。此外,高达44%的患者在使用静脉环磷酰胺的5年内复发,5%~15%的弥漫增生型狼疮性肾炎对环磷酰胺无效,30%~50%的患者在诱导治疗5年后血肌酐水平倍增或进入ESRD。因此如何更合理地使用免疫抑制剂已成为广大临床医生面临的新挑战。

近年来一些新的特异性较高的免疫抑制剂为临床医生提供了更多的选择。其中包括吗替麦考酚酯、来氟米特(leflunomide)和他克莫司(tacrolimus,FK506)。其中吗替麦考酚酯已有前瞻、随机对照研究证实其与环磷酰胺疗效相仿,且在诱导治疗和维持缓解治疗阶段均有效。近年来国内的的一项针对增生性狼疮性肾炎诱导治疗的多中心、前瞻对照研究结果显示来氟米特的近期疗效和副作用亦与环磷酰胺相仿。但上述药物仍有待大宗病例的循证医学研究证实其疗效与长期使用的安全性。

由于淋巴细胞功能异常是SLE发生的关键环节。通过抑制甚至清除B细胞的生物制剂也被用于治疗SLE和狼疮性肾炎。如Rituximab是一种人源化(嵌合鼠/人)的单克隆抗CD20抗体,由于CD20是B细胞表面的特异性抗原,故该生物制剂可与CD20结合,从而特异性地抑制并清除B淋巴细胞,使之不能进一步产生自身抗体。虽已有Rituximab成功治疗狼疮性肾炎的个例报道,但应用其治疗狼疮性肾炎的多中心、前瞻随机对照研究正在进行中。

造血干细胞移植(HSCT)也已经成功用于治疗SLE,但有待进一步规范。

狼疮性肾炎治疗的最终目标是防止狼疮性肾炎复发,保护肾功能,尽可能减少并发症,促进患者的恢复。为达到上述目标,诱导缓解阶段应力争达到完全缓解,维持缓解期应坚持长期治疗,并随时警惕治疗药物的副作用。

狼疮性肾炎患者的预后已经得到显著改善。20世纪60年代报告的5年生存率只有70%,而近年报告的10年生存率已超过90%。随着生存率的提高,患者的长期并发症,生活质量及康复得到重视。早期诊断和合理的治疗对获得良好的长期预后十分重要。

处置建议

病情评估/分型狼疮性肾炎(LN)病理分型为Ⅰ型正常或微小病变、Ⅱ型系膜增殖性、Ⅲ型局灶节段增殖性、Ⅳ型弥漫增殖性、Ⅴ型膜性和Ⅵ型肾小球硬化性狼疮性肾炎

治疗原则根据病理类型的不同制订相应的治疗方案

除少数轻型病例外,一般分为诱导治疗和维持治疗两阶段

狼疮性肾炎往往需要长期甚至终身的治疗,切忌在病情稳定阶段贸然减药或停药

免疫抑制治疗是一把双刃剑,须密切观察治疗中的近期、中期和远期不良反应

Ⅰ型:仅给予对症治疗,无需特殊处理,但要注意控制肾外狼疮病变活动

Ⅱ型:蛋白尿少于1g/d治疗同Ⅰ型;蛋白尿较多(尤其大于3g/d),给予糖皮质激素和免疫抑制剂治疗;存在微小病变者,推荐神经钙蛋白抑制剂治疗

Ⅲ型:无临床和严重组织学病变活动的Ⅲ型患者,可继续对症治疗或小剂量糖皮质激素和(或)环磷酰胺;肾损症状重、大量蛋白尿等患者,治疗同Ⅳ型

重症Ⅲ型和Ⅳ型:给予积极的治疗,对急性期病情明显活动的患者,应先行诱导疗法,待病情稳定,疾病活动得到控制后转入维持治疗。目前认为,环磷酰胺冲击联用甲泼尼龙是治疗重症狼疮性肾炎,防止进展至肾衰竭的最佳方案。大剂量激素及环磷酰胺治疗无效或不能耐受,可用环孢素或吗替麦考酚酯联用中小剂量激素

Ⅴ型:对症治疗,控制肾外表现;肾病综合征需大剂量糖皮质激素联合免疫抑制剂如环磷酰胺或硫唑嘌呤治疗。也可用环孢素A和他克莫司,但应注意其潜在的肾毒性

Ⅵ型:透析或肾移植

视患者具体情况还可选择静脉注射大剂量免疫球蛋白、血浆置换、利妥昔单抗等治疗

疗效监测LN对治疗反应分为完全缓解、部分缓解和无效

用药建议

免疫抑制剂LN患者根据病情可选择使用糖皮质激素(如泼尼松、甲泼尼龙)、环磷酰胺、霉酚酸酯、硫唑嘌呤、神经钙蛋白抑制剂(如环孢素A、他克莫司)、来氟米特等,应注意药物的不良反应

协同治疗羟氯喹:适于各型LN,可防止肾功能进展和狼疮复发,减少血栓事件和心血管事件发生率

降蛋白尿治疗:常用ACEI或ARB,使蛋白尿<500-1000mg/d

抗高血压:参照一般高血压治疗标准。ACEI或ARB为首选,使血压<130/80mmHg

降脂:肾病综合征持续时间超过2-3个月,通常开始用他汀类或其他降脂药,使LDL<80-100mg/dl

中西医结合治疗:可作为其他治疗取得疗效后长期维持巩固的方法

检查建议

一般检查活动性SLE常有血沉增快,贫血、白细胞和(或)血小板减少。肾脏受累时常有蛋白尿、血尿、管型尿等

自身抗体抗核抗体谱:95%的SLE患者出现抗核抗体(ANA)阳性;抗双链DNA(dsDNA)抗体的特异性95%,与疾病活动性及预后有关; 抗Sm 抗体的特异性99%,是SLE的标志性抗体,与疾病活动性无明显关系;抗核糖体P蛋白(rRNP)抗体往往提示有神经精神狼疮或其他重要内脏的损害;抗单链DNA、抗组蛋白、抗u1RNP、抗SSA抗体和抗SSB抗体等也可出现于SLE患者的血清中

抗磷脂抗体:包括抗心磷脂抗体、狼疮抗凝物、抗β2-糖蛋白1(β2GP1)抗体、梅毒血清试验假阳性等对自身不同磷脂成分的自身抗体。结合其特异的临床表现可诊断是否合并有继发性抗磷脂抗体综合征

抗组织细胞抗体:抗红细胞膜抗体,现以Coombs试验测得。抗血小板相关抗体导致血小板减少,抗神经元抗体多见于神经精神狼疮

少数患者血清可出现类风湿因子和抗中性粒细胞胞浆抗体

补体血清补体(总补体、C3、C4)含量降低,与病情活动度有关

肾活检病理对狼疮性肾炎的诊断、治疗和预后有价值。病理分型可提供LN活动性的指标,对估计预后和指导治疗有积极的意义

其他检查皮肤狼疮带实验、狼疮肾炎时肾脏免疫荧光、X线检查、CT、MRI、超声检查等

患者指导

预后LN预后与临床表现、有无中枢神经系统及心脏累及、病理分类及程度等相关。目前认为SLE主要死因为肾外表现及治疗本身的不良反应如感染等。LN的预后较过去已有明显改观,Ccr正常者,其5-10年的存活率分别达90%及85%